卒園アルバム制作のヒント

BLOG Archive

- 卒園アルバムTOP

- 卒園アルバム制作のヒント

- 昔と今ではこんなに変化した!現代の卒園アルバムの写真撮影スタイル10選

2025.1.21

昔と今ではこんなに変化した!現代の卒園アルバムの写真撮影スタイル10選

こんにちは、卒園アルバム制作メーカー キッズドン!の宗川 玲子(そうかわ れいこ)です。

現在は2025年1月21日(火)ですが、この時期が私たちにとって制作ピークであり、日々送信されてくる大量の写真に向き合う日が続きます。

ここ1〜2年、お客様の写真を拝見していて思うことは「ひと昔前と今では”写真撮影のスタイル”が大きく変化してる」ということです。

この記事では、その変化をご紹介しながら、卒園アルバムづくりのヒントをお届けします。

- 卒園アルバムの写真撮影方法が知りたい

- 画像検索で出てくるアルバムがなんか昔っぽくて

- 写真選びのコツを知りたい

- 園児の自然な表情を引き出すには?

- 集合写真の撮り方のポイントは?

- 動画も活用できるの?

目次

時代の変化とともに撮影スタイルも変化

ひと昔前、幼稚園や保育園のイベントや普段の様子を知る手段は「卒園アルバムしか」ありませんでした。

ですが現代ではあらゆる方法で我が子の園の姿を見ることができます。

- カメラマン撮影による写真販売

- 保護者参加ビッグイベントでのスマホ撮影

- 保護者は写真だけでなく動画撮影も併用

- 先生も「記録撮影」に積極的

これらの変化により保護者も先生も非常に多くの写真に触れる機会があり、「良い写真」「楽しめる写真」「感動的な動画」などを見極める力が高まりました。

そして「こんな風な見せ方にしたら面白いんじゃないか?」といった発想により、とてもユニークな表現方法に「昔の常識」は塗り変わっていってます。

それでは紹介していきましょう。

昔と今で変わった撮影スタイル10選

1.卒園生紹介ページ用の個人写真は「撮らない」

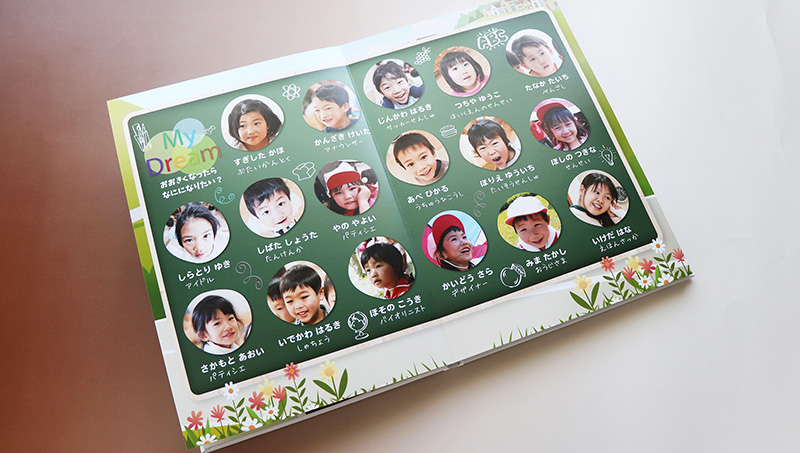

一般的に卒園アルバムのオープニングを飾る「卒園生一同紹介ページ」。

ひと昔前は「そのページ専用にカメラ目線の笑顔の表情を撮影」が当たり前でした。

ですが今は、そのページ用の撮影をあえて行わず、普段撮影されている「スナップ写真」から選りすぐりの1点を掲載する方法が増えています。その理由として、

- つくられた笑顔より自然なその子の表情を残したい

- 笑顔より普通の表情が好きという子どもの意見を尊重

- カメラマン撮影のコスト削減

- 先生の作業負担を軽減

これらの中で最も重視されているのが「つくられた笑顔より自然なその子の表情」を見せたいという点です。

選りすぐりの1点は「家庭から」

この写真を選ぶのは卒園アルバム委員の場合もありますが、「各家庭からベストショットを提供してもらう」のが主流となっています。

なぜでしょうか?

それは卒園アルバムを見て「喜んでいただく」一つの取り組みからです。

我が子のことを最も良く知る親が選んだ写真がアルバムに掲載されているという状態は、親も子も嬉しいものです。

卒園アルバム委員や卒対委員だけでの制作という枠を飛び越えて、保護者も参加したアルバムとなれば、保護者も先生もアルバムを受け取った際の感激もひとしおでしょう。

2.先生は個別掲載せずに「弾けた集合写真」で

先生紹介ページを作成する場合、昔は「卒園生紹介ページ」同様に個々の先生が並び、その下に役職と氏名が書かれているデザインが主流でした。

ですが、今は「集合写真だけ」を用いる園が目立ちます。

しかも「かしこまったカメラ目線」ではなく、両手でピースやハートを描いたり、はやりのダンスポーズをしたり、変顔をしたりと「弾ける姿」での集合写真です。

なぜこのような写真が増えているのでしょうか?

それは「園児は硬い表情をしている先生ではなく、いつもの明るい笑顔の先生が見ていたから」に他なりません。

大きな掲載サイズで魅力を引き出す

ページ構成上、紙面に余裕がある場合は「できるだけ大きく掲載するのがコツ」です。

できれば見開きで全面印刷するくらいの勢いが良いでしょう。

これは、デザイン上のインパクトだけでなく「氏名」を記載した際に「文字が読めるサイズ」を確保するという意味合いもあります。

先生個別写真で「ピースやポーズ」ではだめか

個人でポーズを構える写真と、先生全員がいっせいにポーズをしている集合写真では、圧倒的に後者の方がユニークさや明るさ、楽しい雰囲気が伝わってきます。

先生にこの撮影方法の趣旨をご理解いただき了承をいただくことに抵抗があるかもしれませんが、「時間がかからない」「ユニークなアイデア」「先生も楽しめる」といった内容から、かなりの確率で承認されるようです。

撮影は「カメラマン」か「自信のある方」で

できればこの写真は「カメラマン」あるいは「写真に自信のある保護者または先生」にお願いしたいところです。

それは仮に全面印刷となった際に「高精細」を維持する必要がある、ピンボケもブレも許されない、室内撮影で一瞬を切り取るワザが必要などの条件があるからです。

ぜひ「弾けた先生紹介ページ」の採用をご検討ください。

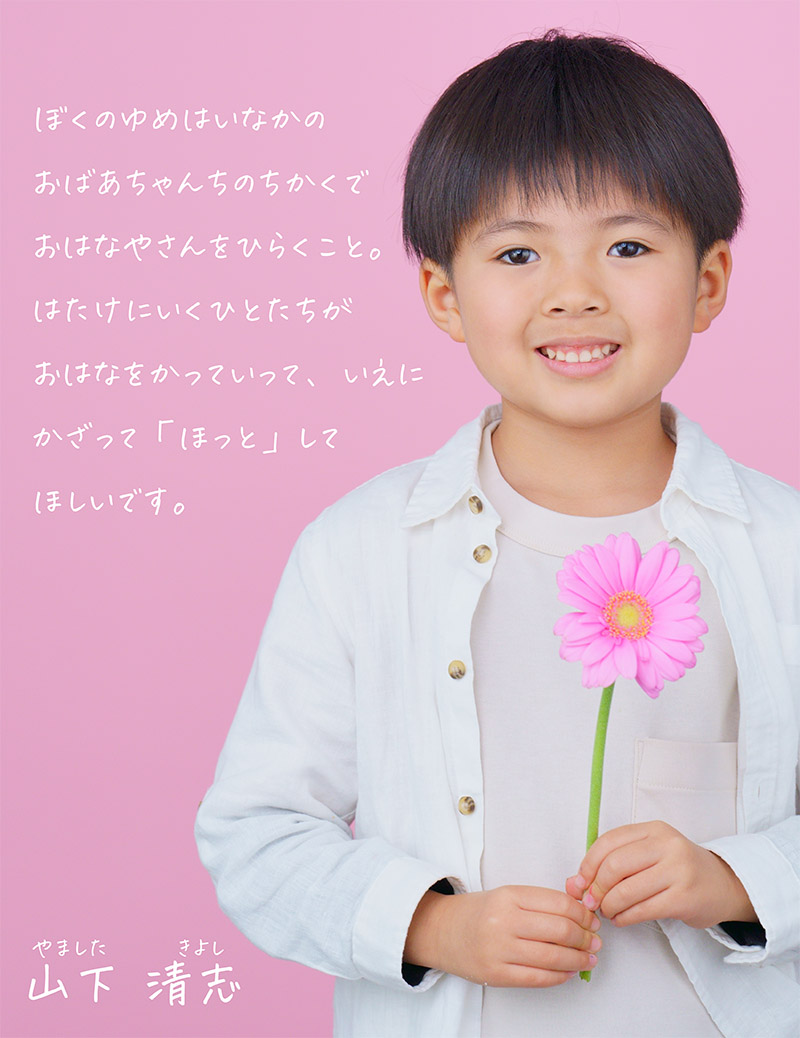

3.1ページ1点全面配置の個人ページ

1ページに園児1名分の掲載枠を確保した個人ページ作成のご依頼は年々増加しています。

これは少子化の影響もあり、卒園生の数の低減により「個人ページを作りやすくなった」ことが要因です。

「卒園生が20名」がいたとします。仮にアルバム総合ページ数が「24ページ」であり、1ページ1名の枠を取った場合、20ページの消費で、行事などは4ページしか使用できません。

ですが「卒園生が8名」だった場合は8ページの消費で、行事等には16ページをあてることができることから、少人数の場合は1ページ1名という贅沢な使用が許されるのです。

昔は詰め込むだけ詰め込んだ

ひと昔前「1ページ1名の個人ページ」制作の場合、次のような素材を投入しました。

- 全身写真1点

- スナップ写真4〜6点

- 親からのメッセージ

- 先生からのメッセージ

- アンケート

- 直筆の氏名

思い出を残す目的からすると当然の設定と思います。

ですが、現代は極限までシンプルにした個人ページが好まれてきています。

それは「写真1点と背景の余白に将来の夢を語る」です。

まるでファッション雑誌から飛び出してきたような洗練されたこのページのコンセプトは「シンプルにして本当に伝えたいことだけを残す」です。

徹底的に「素材」を削ぎ落とし、「園児の自然体な姿」と「なぜその職業につきたいか、までを語らせた将来の夢」のみの掲載に絞り、アルバムを見る人にインパクトを与えています。

シンプル化による効果と負担軽減

このシンプルデザイン採用にはもう一つ理由があります。それは「負担軽減」です。

- 複数の写真を探す手間をなくす

- 親のメッセージ作成をなくす

- 先生のメッセージ作成をなくす

- ページ原稿作成時間の圧倒的削減

などが挙げられます。

私たちキッズドン!にも、このシンプルな個人ページを採用したい、というお声を多くいただくようになってきました。

その理由として最も多いのが「フルタイムで働く保護者の負担を減らしたい」というものです。

メッセージを書く時間を作ることや、複数の写真を探し出すことがとても難しい、といった切実なご相談をいただくことがあります。

4.園庭に集まる園児や先生を高所から撮影

最近、SNSやメディアでよく目にする「バードアイ撮影」。高所から見下ろすように撮影する手法です。

卒園アルバムでも以前からこの撮影方法は取り入れられていましたが、最近では特に人気の撮影スタイルとなっています。

その理由は、私たちが日常的にドローン撮影の映像に触れる機会が増えたからかもしれません。

プロモーションビデオにはじまり映画やテレビ、YouTubeなど、あらゆる場面で目にする「上からの視点」に、私たちは自然と魅力を感じるようになってきているのです。

高所撮影のテクニック

とはいえ、園での撮影にドローンは使用できません(正確にはできる場合もありますが適していません)。

では、どうやって高所からの撮影を実現したら良いのでしょうか?

最も安全で確実な方法は「バルコニーや屋上」からの撮影です。このとき、以下の点に気を付けると良い写真が撮れます

- ミラーレス一眼以上の高画質カメラを使用する

- 晴れた日の10時〜14時の間に撮影する

- 園児たちの配置をあらかじめ決めておく

- 複数回撮影してベストショットを選ぶ

園児の自然な表情を引き出せのが最大のメリット

園の先生から実践されたアイデアを伺いました。参考になさってください。

「(先生)園庭で写真撮影するよ-」

↓

「(園庭に出て)あっ、先生カメラ忘れちゃった!」

↓

「(園児たち)えーっ!」

↓

「(先生)でも安心して。カメラはあそこだよ!」

↓

(といってバルコニーでカメラ片手で手を振る先生を指す)

この小さな演出で、園児たちは「普段とは非現実的な状況」に飛んだり跳ねたりキャーキャー言ったりと、それはそれは盛り上がったと伺いました。

このように目の前にカメラがあって「写すよー」という当たり前の状況より、サプライズ感のある撮影の方が子どもたちから真の笑顔を引き出すことができます。

5.卒園証書授与シーンをカット

卒園式の思い出といえば「卒園証書授与」。

これまでは必ず入れていた定番シーンでしたが、最近では意図的にカットする園が増えています。

その理由は、より感動的な場面を大きく載せたいからです。例えば、

- 合唱している姿

- 園児から先生への感謝の品贈呈

- 入場前の緊張した表情

- 教室での先生からの最後の説明

- 友達や先生との記念撮影

- フォーマルウエア姿で園庭で遊ぶ自然な表情

- 在園児童の花道を通る親子の様子

これらの写真の方が、将来アルバムを開いたときに、その日の空気感や感動をより鮮明に思い出せるのではないでしょうか。

証書授与の場面は、保護者それぞれがしっかりと撮影している場合がほとんどです。

撮影NGの園でもカメラマンや先生が撮影し、後日データで配布されることが一般的です。

だからこそ、限られたアルバムのページを一層思い出深いシーンのために使うという選択が増えているのです。

6.運動会のリレーをカット

運動会の花形競技「リレー」。

子どもも親も先生も、誰もが全力で盛り上がる競技です。

その感動と興奮をアルバムでふたたび…

といった心理からリレー中心に紙面構成をするケースはまだまだあります。

写真で伝えにくい躍動感

当然ですが、リレーのライブ感をそのまま写真で伝えるのは難しいといえます。

写真では伝えきれない「リレーの魅力」の一例を挙げてみます。

- バトンパスの緊張感

- 追いつき追い抜かれるドラマ

- 応援の歓声

- 最後の直線での大逆転

- アンカーがゴールした瞬間の歓喜

その興奮が伝わらないならいっその事リレーをカットして、別の演目写真を増やすといった表現傾向が出始めています。

といった心配も制作側からすればあるでしょう。

そんな思いを解決する新たな手法でのぞまれた卒アル委員の皆さんがいらっしゃいます。

リレーは動画で

ある園の卒アル委員の提案により「リレー動画撮影チーム」を結成。

写真や動画撮影に慣れている保護者7名がトラック各所に配置され、それぞれの視点で撮影を行いました。

- 走者を全身撮影

- ローアングルから接近撮影

- バトンパスの瞬間

- 左から右へパーン(カメラを動かす)撮影

- バルコニーからの全体撮影

これらの動画を1本にまとめ、YouTubeの限定公開機能を使って共有。

アルバムには二次元バーコードを掲載し、スマートフォンをかざすとその感動的な映像が視聴できる仕組みを作りました。

実際に私も拝見しましたが、撮影自体は決してテクニックを要するものでなく決められた撮影をしてるだけなのですが、7台のカメラでの編集で思わず引き込まれる臨場感がそこにはありました。

キッズドン!でも、このような「アルバム×動画」の取り組みのご相談を増えています。

写真と動画、それぞれのメディアの特性を活かした新しい卒園アルバムの形がこれからも生まれてくることでしょう。

キッズドン!にも短編動画とアルバムをミックスさせたサービスがございます。よろしければ下記の特設サイトをご覧ください。

7.発表会はステージよりもオフショット

発表会も、先ほどのリレーと同じように、その場の空気感を写真だけで伝えるのが難しいイベントの一つです。

セリフや音楽、照明効果など、ステージならではの魅力は写真では表現しきれません。

また、発表会当日の記録写真やDVDは、多くの園で別途販売されているのが一般的です。

そこで近年注目されているのが「オフショット」。

本番前後の自然な表情や、練習の様子を写真に収めるスタイルです。

衣装を活かした撮影のコツ

子どもたちは衣装を着ることで自然とその役になりきり、テンションが上がります。

緊張の強いステージ上よりも、衣装を着たまま自由に過ごす時間の方が、魅力的な表情を見せてくれることが多いのです。撮影のポイントとしては、

- 衣装を着た直後の嬉しそうな表情

- 友だちと一緒にポーズを決める瞬間

- 役になりきって演技稽古している様子

- 楽屋や教室でのリラックスした表情

先生との思い出を形に

発表会は練習の過程も含めて大切な思い出です。

子どもたちは練習を重ねる中で、多くのことを学び成長します。

- セリフを覚える集中力

- みんなで協力する大切さ

- 表現する楽しさ

- 最後までやり遂げる達成感

この成長を支えてくれた先生との写真は特別な価値があります。

プロジェクトを成功に導いてくれた恩師との撮影は、感慨深いものに違いありません。

8.給食やおやつのテーブルごとの記念撮影をカット

従来の卒園アルバムでよく見られた「テーブルごとの記念撮影」。

全員が前を向いて笑顔、というスタイルは、確かに公平な掲載が実現できる手法でした。

しかし、実際の給食やおやつの時間はもっと生き生きとした表情に溢れるているものです。

「食べる・話す・楽しむ」自然な食事風景

最近のアルバムでは、より自然な給食風景を切り取る傾向が強まっています。

- おいしそうに食べている表情

- 友だちと談笑する様子

- 先生と会話を楽しむ瞬間

- 食後のデザートに笑顔がこぼれる様子

コラージュ技法を活用した表現

これらの自然な写真を、コラージュ技法を使ってまとめる方法が人気です。

写真の大きさや角度に変化をつけることで、ページ全体に躍動感が生まれます。

撮影担当者や制作担当者は少し手間になりますが、これらの「食べる・話す・楽しむ」満載のページはきっと心に残るページになることでしょう。

9.ハロウィンは集合写真で

今や園の定番行事となったハロウィン。

凝った衣装に身を包んだ園児たちの姿はとても魅力的です。

仮装した個人写真も素敵ですが、最近は「集合写真」でページを構成する方法が増えています。

単体の仮装より、仮装した集団の方が「ハロウィンらしい雰囲気」になるから不思議です。

その理由の一つは「カラフル」に彩られるからです。

ハロウィンの仮装は「派手」であることが特徴であり、これが一同に集まると極彩色を放つことからハロウィンの雰囲気を高めるのです。

集合写真ならではの魅力

ハロウィンの集合写真には個人写真にない魅力があります。

- さまざまな仮装が織りなすカラフルな世界

- 園児たちの笑顔があふれる賑やかな雰囲気

- 仮装パレードさながらの華やかさ

- 友だちとポーズを決める楽しそうな様子

この集合写真を大きく配置することで、ハロウィンならではの「お祭り感」を存分に表現できます。

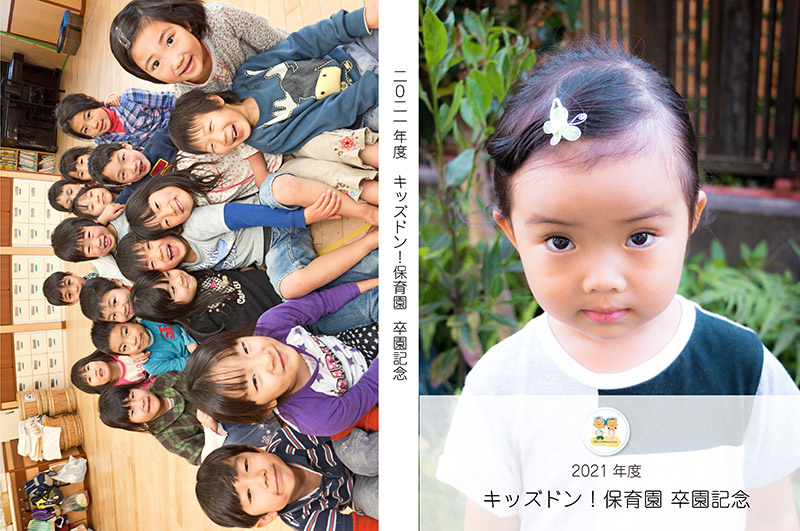

10.表紙は「あえて縦撮影を意識した」集合写真全面印刷

アルバムの「顔」となる表紙。従来のイラストや幾何学模様から、写真全面印刷へと進化しています。

特に注目したいのが「縦位置での集合写真全面印刷」です。

A4サイズの縦長フォーマットを活かした、新しい表紙デザインの形です。

縦位置撮影の実践方法

縦位置での集合写真を撮影する方法をご紹介します。

・園の階段を活用する

→ 上から下まで子どもたちが並び、自然な高低差を作る

・ジャングルジムを使う

→ 遊具に登って立体的な配置を作る

・しゃがみポーズで高低差をつける

→ 前列は座る、中列は中腰、後列は立つなど

個人別表紙という選択肢

私どもキッズドン!では、一冊ごとに異なる「個人別表紙」のアルバムもご用意しています。例えば、

- 表紙:園児一人一人の個人写真全面印刷

- 裏表紙:縦位置での集合写真全面印刷(で同一)

このように、それぞれの園児に特別感のある表紙を作ることもできます。

キッズドン!の「個人別ページ・個人別表紙」については下のボタンからご覧ください。

おわりに

写真撮影のスタイルは時代とともに大きく変化しています。

その変化の中心にあるのは「自然な表情」「視点の変化」「メディアミックス」という考え方です。

完璧な写真を目指すのではなく、その瞬間の空気感や感動を切り取ることで、より心に残るアルバムが作れるのではないでしょうか。

ぜひ、この記事で紹介した撮影スタイルを参考に、あなたの園ならではの素敵な卒園アルバムを作ってみてください。

キッズドン!は、これからも皆様の卒園アルバム作りをサポートしてまいります。ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

今回も最後までご覧いただきありがとうございます。それでは、また。

キッズドン! 代表 宗川 玲子(そうかわ れいこ)

(宣伝になります)

SNSで情報更新をお知らせします

ブログや、フリー素材の新作、ニュースなどの更新情報を、ツイッターとインスタグラムでお知らせしています。フォローしていただき最新情報をお受け取りください。